Histoire du Togo

Le Togo, pays d’Afrique de l’Ouest situé entre le Ghana à l’ouest et le Bénin à l’est, possède une histoire complexe façonnée par les migrations, les empires africains, la traite négrière, la colonisation européenne et les luttes postcoloniales. La diversité ethnique et linguistique actuelle du pays trouve ses racines dans des siècles de mouvements de population, d’échanges commerciaux et de transformations politiques.

Premières populations et les royaumes précoloniaux

Les premières traces d’occupation humaine sur le territoire actuel du Togo remontent à plusieurs millénaires. Des groupes de chasseurs-cueilleurs occupaient les zones forestières et côtières. À partir du Xe siècle, différentes vagues de migration conduisent à l’installation de populations venues du nord et de l’est. Les Éwés, probablement originaires du Nigeria actuel, s’installent au sud du pays. Les Kabiyés, eux, se trouvent plutôt dans la région montagneuse du nord.

Avant l’arrivée des Européens, plusieurs royaumes et chefferies structurent la vie politique. Le royaume des Mina et celui des Éwés dans le sud jouent un rôle central dans le commerce régional. Dans le nord, des entités politiques plus décentralisées comme les chefferies kabiyé ou kotokoli organisent la société autour de traditions locales et de rites d’initiation.

Le commerce transatlantique et ses impacts

À partir du XVIe siècle, les côtes togolaises sont intégrées au commerce atlantique, notamment dans le cadre de la traite négrière. Le littoral du Togo devient un point d’embarquement pour les esclaves destinés aux Amériques. Cette période entraîne des bouleversements majeurs : certaines chefferies s’enrichissent en devenant des intermédiaires dans le commerce triangulaire, tandis que d’autres sont affaiblies ou détruites.

La traite provoque une instabilité chronique, des conflits interethniques, et une réorganisation des réseaux commerciaux. L’impact démographique est significatif : de nombreuses communautés perdent une part importante de leur population active. L’introduction d’armes à feu et de produits européens modifie durablement les structures sociales et économiques locales.

Colonisation allemande (1884–1914)

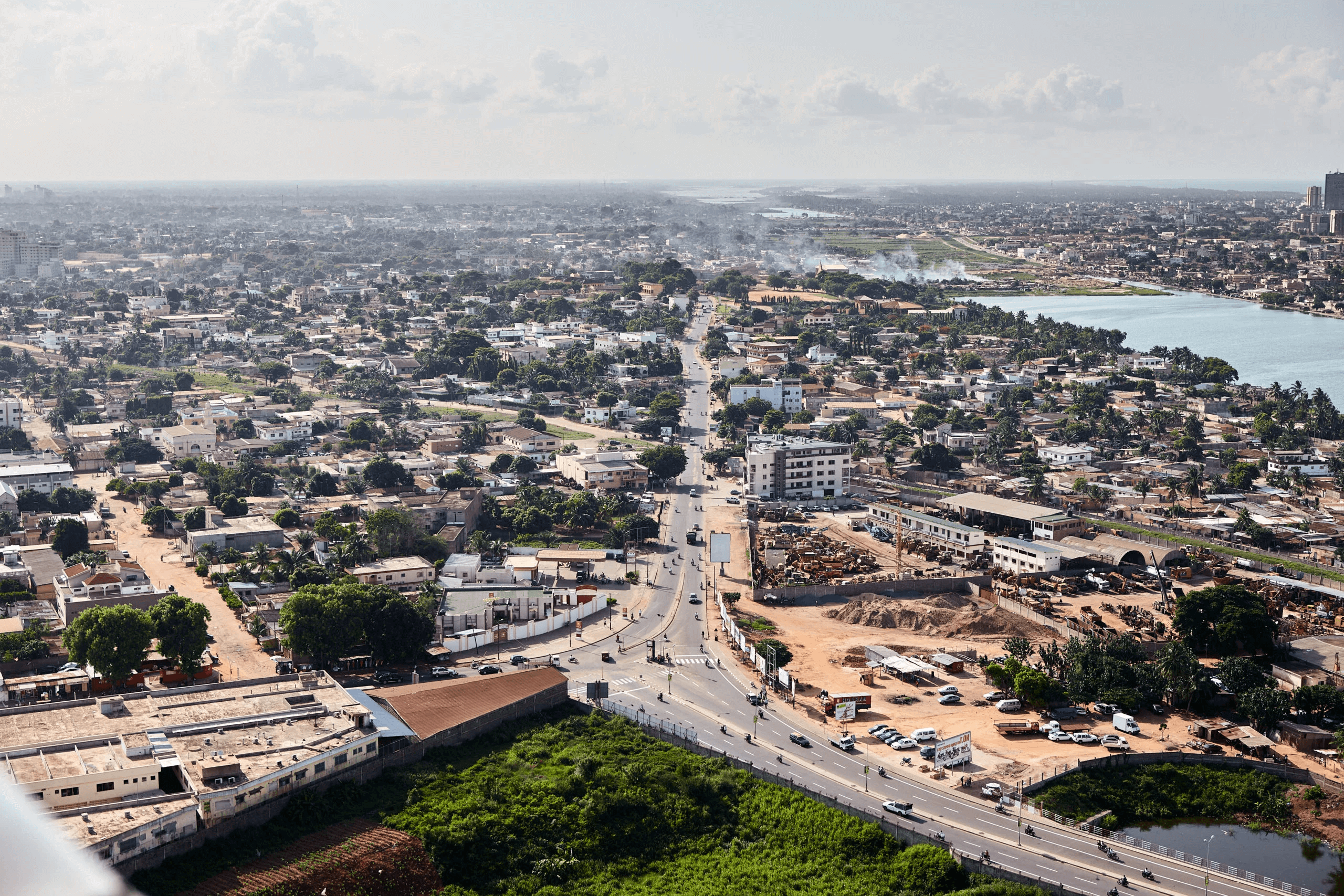

Le 5 juillet 1884, le traité de protectorat signé entre le commissaire impérial Gustav Nachtigal et le roi Mlapa III marque le début de la colonisation allemande du Togo. Le territoire devient officiellement un protectorat sous le nom de Togoland. L’administration allemande met en place une infrastructure moderne avec la construction de routes, de voies ferrées et de ports. Le port de Lomé, inauguré en 1904, devient un axe stratégique du commerce colonial.

La politique allemande repose sur un contrôle rigoureux, la mise en valeur économique du territoire et l’exploitation des ressources agricoles. Le coton, le cacao et le café sont cultivés dans des plantations encadrées par les autorités coloniales. Des formes de travail forcé sont imposées à la population locale. Le système éducatif introduit par les missions chrétiennes est limité mais efficace selon les normes de l’époque, avec l’introduction de l’allemand comme langue d’instruction.

Mandat franco-britannique et la domination française (1914–1960)

À la suite de la Première Guerre mondiale, le Togo est divisé entre la France et le Royaume-Uni, en application du mandat confié par la Société des Nations. La partie orientale devient le Togo français, tandis que l’ouest est intégré à la colonie britannique de la Gold Coast (actuel Ghana). La gestion française du Togo s’inscrit dans une logique d’assimilation culturelle et d’exploitation économique, semblable aux autres colonies d’Afrique occidentale française.

Le développement des infrastructures se poursuit, avec la construction d’écoles, d’hôpitaux et de routes, mais toujours en vue de renforcer l’économie coloniale. Le français devient la langue administrative et éducative. Les mouvements nationalistes commencent à émerger dans les années 1940, portés par une élite formée dans les écoles coloniales. Sylvanus Olympio, futur président, joue un rôle déterminant dans cette mobilisation politique.

Indépendance et premières années de souveraineté

Le Togo accède à l’indépendance le 27 avril 1960, devenant une république avec Sylvanus Olympio comme premier président. L’État nouvellement souverain cherche à développer une politique autonome, en réduisant sa dépendance à l’égard de la France. Une monnaie nationale est brièvement introduite, ce qui provoque des tensions avec les autorités françaises et les anciens soldats togolais démobilisés, laissés sans solde.

En janvier 1963, un coup d’État militaire conduit à l’assassinat d’Olympio. Ce coup d’État est considéré comme le premier d’Afrique postcoloniale. Nicolas Grunitzky prend le pouvoir avec le soutien de l’armée, mais son gouvernement reste instable. En 1967, un nouveau coup d’État installe le lieutenant-colonel Gnassingbé Eyadéma à la tête du pays.

La longue présidence d’Eyadéma et ses effets

Gnassingbé Eyadéma gouverne le Togo de 1967 à 2005, ce qui en fait l’un des chefs d’État ayant exercé le pouvoir le plus longtemps en Afrique. Son régime s’appuie sur un parti unique, le Rassemblement du peuple togolais (RPT), et sur un appareil sécuritaire puissant. Le pouvoir est centralisé, la liberté d’expression limitée, et l’opposition politique souvent réprimée.

Le pays connaît une relative stabilité, mais au prix d’un verrouillage politique et d’une dépendance croissante à l’égard de la rente phosphatière. Le phosphate devient la principale ressource exportée, bien que sa gestion opaque et les fluctuations du marché minent son potentiel. À partir des années 1990, des pressions internes et internationales poussent le régime à accepter un processus de démocratisation, qui reste partiel.

Togo contemporain

À la mort de Gnassingbé Eyadéma en 2005, son fils Faure Gnassingbé prend le pouvoir après une période de crise politique. Depuis, le pays tente de consolider ses institutions tout en répondant aux aspirations démocratiques. Des réformes électorales sont entreprises, mais de nombreuses critiques persistent sur la transparence des scrutins et la séparation des pouvoirs.

Sur le plan économique, le Togo cherche à diversifier son économie, en misant sur les infrastructures portuaires, les services et l’agriculture. Lomé devient une plateforme logistique régionale. Malgré ces efforts, les défis liés à la pauvreté, à l’accès à l’éducation et à la santé demeurent importants. Le poids de l’histoire coloniale, des régimes autoritaires et des transformations socio-économiques continue d’influencer le présent togolais.