Présentation du Togo

Localisation géographique

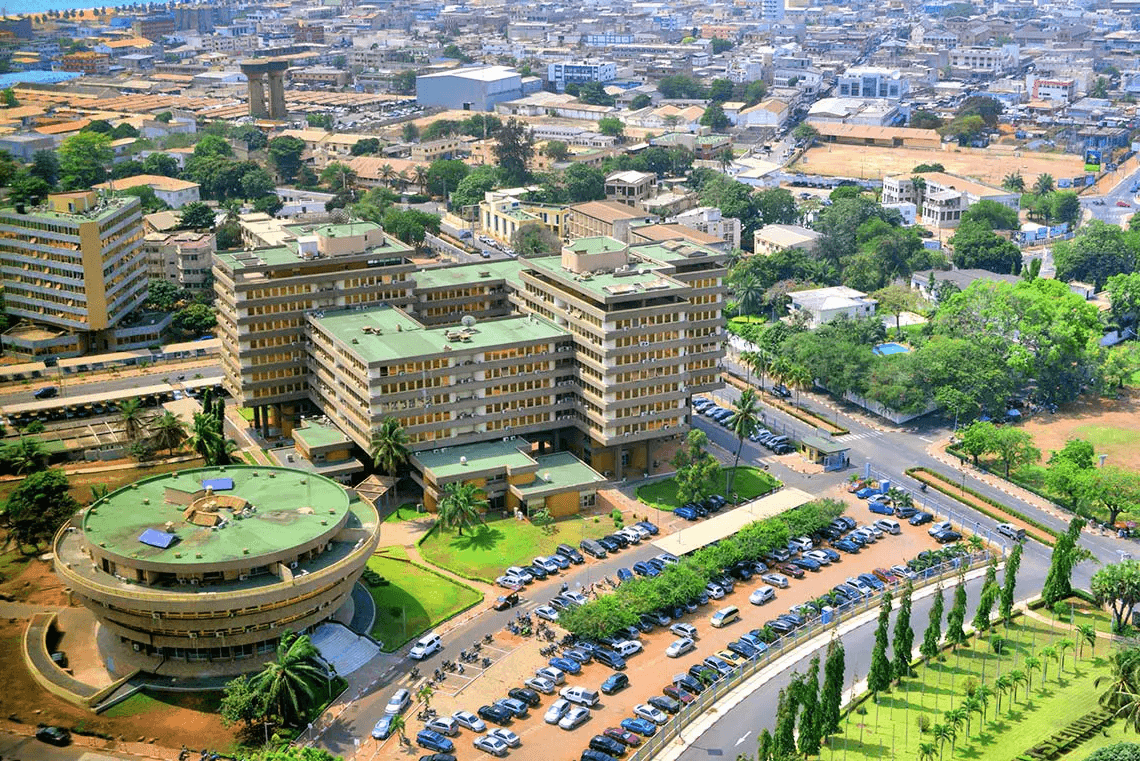

Le Togo s’étire dans la partie ouest du continent africain, entre le Ghana à l’ouest et le Bénin à l’est. Sa frontière septentrionale est partagée avec le Burkina Faso, tandis que son littoral au sud est ouvert sur le Golfe de Guinée. Cette position le place sur un axe commercial reliant la côte atlantique à l’hinterland sahélien. Sa superficie, autour de 57 000 kilomètres carrés, comprend des zones humides, des plaines fertiles et des régions plus arides au nord. La ville de Lomé, localisée à l’extrémité sud, sert de capitale politique et économique. Elle accueille un port maritime stratégique qui favorise l’exportation de marchandises agricoles et minières. L’agglomération y est densément peuplée, tandis que les zones rurales du centre et du nord présentent un habitat plus dispersé. En parcourant le pays, on observe des variations climatiques marquées, influencées par la présence de la mousson et l’alizé humide du sud. Les versants montagneux situés dans le centre reçoivent des précipitations plus régulières, ce qui encourage l’agriculture vivrière et certaines cultures de rente. L’environnement naturel intègre aussi des parcs et réserves, où vivent des espèces comme l’éléphant, le buffle ou diverses antilopes. Dans ces régions protégées, l’éco-tourisme tente de se développer, soutenu par des initiatives locales axées sur la préservation de la biodiversité. Les paysages côtiers, eux, se caractérisent par des lagunes, des mangroves et des plaines basses qui accueillent des villages de pêcheurs et des sites d’artisanat.

Relief et climat

Le relief du Togo se compose d’une série de plateaux et de collines, parfois qualifiées de montagnes, qui s’étendent du sud-ouest au nord-est. Les altitudes dépassent rarement 1 000 mètres, mais créent tout de même des barrières naturelles entre les différentes régions. Les plateaux au centre retiennent une partie des pluies, rendant certaines zones plus propices à la culture du maïs, de l’igname ou du sorgho. Les régions côtières bénéficient d’un climat tropical avec deux saisons des pluies distinctes, généralement de mars à juin et de septembre à novembre. Plus on se dirige vers le nord, plus la saison sèche s’allonge, marquée par l’harmattan, ce vent chaud et sec venu du Sahara. Des exemples concrets montrent que dans la région de la Kara, les paysans utilisent des techniques traditionnelles pour conserver l’humidité du sol, comme la rotation des cultures ou l’installation de petites digues de terre. L’environnement local demeure marqué par une alternance entre périodes de pluie et sécheresse, ce qui façonne l’agriculture et l’élevage. Les cours d’eau comme le fleuve Mono, à la frontière avec le Bénin, servent parfois de sources d’irrigation, mais leur débit varie selon la saison. Cette diversité géographique et climatique a influencé de façon marquante la répartition des populations et leurs activités économiques à travers les siècles.

Histoire

L’histoire du Togo englobe plusieurs époques. Des chefferies et des royaumes divers peuplaient déjà la région depuis des siècles, en lien avec des échanges transsahariens et des migrations internes. La période coloniale a débuté à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion allemande, et s’est poursuivie, après la Première Guerre mondiale, sous mandat français et britannique. Par la suite, le pays a obtenu son indépendance et a entamé un long processus de construction nationale. Des événements politiques ont jalonné cette trajectoire, avec des réformes constitutionnelles, des transitions et des tentatives de moderniser l’économie. Les populations locales ont gardé des traces vivantes de l’héritage précolonial, tandis que l’architecture, la langue et l’administration portent encore les marques de la colonisation. L’étude de l’histoire togolaise met en lumière la complexité d’un héritage multiculturel.

Période précoloniale

Avant l’intervention des puissances européennes, des peuples tels que les Ewe, les Kabye et les Mina entretenaient des rapports commerciaux et politiques entre eux. Des systèmes de royautés émergeaient, comme dans les environs d’Aného, où des chefs locaux instauraient des règles coutumières pour gérer les conflits et structurer la vie sociale. Les échanges commerciaux portaient sur le sel, l’huile de palme et parfois les produits artisanaux. Les caravanes parcouraient les pistes de l’intérieur jusqu’à la côte, favorisant la diffusion des techniques de tissage, de forge et de poterie. Certains vestiges archéologiques, découverts dans des sites comme ceux de Notsé, révèlent des enceintes fortifiées et des poteries anciennes, témoignant d’une civilisation active et d’un savoir-faire avancé. Dans de nombreuses régions, des rites et des célébrations marquaient les grandes étapes de la vie, du mariage aux rites de passage, structurant l’identité collective.

Période coloniale

La pénétration européenne a pris forme vers la fin du XIXe siècle, quand l’Allemagne a proclamé le Togoland comme protectorat. Des infrastructures ont alors vu le jour, notamment des voies ferrées destinées à exporter les matières premières telles que le cacao, le café et le coton. Après la Première Guerre mondiale, le territoire a été placé sous mandat de la Société des Nations, partagé entre la France et le Royaume-Uni. Cette situation a contribué à tracer les frontières actuelles et à instaurer des systèmes administratifs distincts, même si la portion britannique a finalement été intégrée au Ghana voisin. Sur le plan social, les populations locales subissaient souvent des réquisitions de main-d’œuvre et la restructuration des organisations traditionnelles. Des écoles missionnaires ont été fondées, enseignant principalement en langue coloniale et introduisant un nouveau modèle éducatif. Les vestiges de cette période restent visibles, par exemple dans les bâtiments de style colonial présents à Lomé et dans d’autres villes principales. Des pratiques commerciales et juridiques issues de cette ère se sont combinées avec des traditions locales, dessinant un paysage social hétérogène.

Indépendance

L’accession à l’indépendance en 1960 a marqué le début d’une ère nouvelle. Des dirigeants successifs ont cherché à unifier le pays autour de projets nationaux, en s’appuyant sur les ressources naturelles et la volonté de bâtir une identité unifiée. Des étapes importantes ont jalonné ce parcours, comme la fondation d’institutions publiques, l’émergence de partis politiques et l’adoption d’instruments juridiques. Des réformes ont tenté d’encadrer l’agriculture, l’éducation et la santé, avec un intérêt manifeste pour la mise en valeur des terres arables et l’industrialisation. Dans certains cas, le contexte politique a suscité des débats ou des périodes de tension. Malgré tout, la société togolaise s’est organisée autour d’associations civiles, de communautés religieuses et d’initiatives portées par la diaspora. L’essor des télécommunications et l’arrivée de nouvelles technologies ont favorisé l’ouverture à l’international. Des corridors de transport reliant Lomé à la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, ont amplifié le rôle du Togo dans les échanges régionaux. Les défis actuels concernent l’équilibre entre un développement économique harmonieux et la préservation d’un patrimoine culturel vivant.

Langues et culture

Le Togo regroupe plusieurs dizaines de langues, parmi lesquelles l’éwé, le kabye, le mina, le kotokoli ou encore le tem. Chacune s’attache à un groupe ethnique doté de pratiques culturelles spécifiques. Le français occupe une place administrative et sert souvent de langue de communication dans les secteurs officiels ou lors de négociations commerciales. La culture togolaise reflète la richesse de ces groupes, visible à travers les fêtes traditionnelles, l’artisanat, la musique et la danse. Les influences extérieures, issues de l’histoire coloniale et des interactions avec d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, s’entremêlent aux coutumes locales. Les célébrations annuelles, comme la fête des ignames dans certaines localités, réunissent différentes générations autour de cérémonies, de chants et de représentations théâtrales. Ces pratiques rituelles entretiennent un lien fort avec les ancêtres et perpétuent un sens de la solidarité communautaire. L’identité culturelle du pays reste liée à cette pluralité d’expressions, inscrites dans des mythes, des légendes et des récits oraux transmis de génération en génération.

Traditions et coutumes

Les communautés rurales accordent souvent une grande importance aux rites de passage et aux cérémonies agricoles. Dans certaines régions, le début de la saison des pluies s’accompagne de danses rituelles pour bénir les futures récoltes. Des chefs traditionnels, appelés souvent “togbui” ou “chef de terre”, conservent une influence sur la vie locale et arbitrent certains conflits fonciers. Chaque ethnie possède un système de croyances qui inclut la vénération d’entités spirituelles et la transmission de contes éducatifs. Des exemples concrets apparaissent pendant les cérémonies de purification, où les participants se réunissent pour offrir des présents symboliques et sceller la cohésion du groupe. Malgré l’urbanisation grandissante, ces coutumes demeurent visibles lors de rassemblements familiaux, de fêtes communautaires ou de festivals culturels dans la capitale et les grandes agglomérations.

Musique et danse

La musique au Togo combine percussions, instruments à vent et chants polyphoniques. Les rythmes varient selon les régions et servent à marquer des moments particuliers de la vie sociale. Les tambours gangué et djembe, souvent utilisés durant les fêtes, accompagnent les danseurs habillés de pagnes colorés. Dans les centres urbains, une scène musicale moderne s’est développée, mêlant rythmes traditionnels et influences afro-pop, hip-hop ou reggae. Certains artistes locaux reçoivent une audience internationale, participant à des festivals ou collaborant avec des musiciens d’autres horizons. Les soirées culturelles organisées à Lomé ou Kara mettent régulièrement en valeur ces styles variés. Les groupes de danse contemporaine, eux, revisitent des pas traditionnels pour en créer des chorégraphies originales. À travers ces expressions artistiques, la jeunesse entretient un pont entre le passé et les tendances mondiales.

Artisanat et gastronomie

Les artisans togolais sont reconnus pour la qualité de leurs œuvres. Le batik, par exemple, fait l’objet de motifs colorés sur des tissus destinés à la confection de vêtements ou de décorations. La sculpture sur bois illustre également un savoir-faire ancien, transmettant un symbolisme qui varie selon la région et l’ethnie. Des masques cérémoniels, des statues et des bijoux en métal occupent une place de choix lors de certains rites sacrés ou événements festifs. Sur le plan culinaire, les plats sont souvent élaborés à partir de maïs, d’igname, de manioc ou de riz. L’akpan (bouillie de maïs fermenté) et le fufu (purée d’igname) se retrouvent fréquemment dans les repas quotidiens. Les sauces incluent des feuilles de baobab, d’oseille ou des noix de palme, agrémentées de poissons ou de viande de brousse. Des boissons locales, comme le tchapalo (bière de mil) ou le vin de palme, témoignent d’une tradition gastronomique variée. Dans diverses villes, des marchés artisanaux se tiennent chaque semaine, où l’on croise des potières, des tisserands et des sculpteurs démontrant leur talent.

Économie

Le Togo présente une économie diversifiée axée sur l’agriculture, l’exploitation de ressources naturelles et le commerce régional. Les produits agricoles représentent une part notable de l’exportation, avec le coton, le café et le cacao en tête. Les marchés nationaux offrent également des denrées de base comme le maïs, le manioc ou l’arachide. Les dynamiques commerciales sont stimulées par la position géographique stratégique du pays, situé au carrefour de plusieurs routes importantes en Afrique de l’Ouest. L’essor du port de Lomé, modernisé au cours des dernières décennies, illustre la volonté de renforcer les échanges maritimes et d’améliorer la connectivité avec l’intérieur du continent. Par ailleurs, des petits entrepreneurs locaux investissent dans la transformation des produits agricoles, créant une valeur ajoutée et des emplois dans la filière agroalimentaire. Des initiatives tentent aussi de promouvoir le tourisme, en mettant en avant des sites naturels et culturels.

Secteur agricole

L’agriculture emploie une fraction substantielle de la population active. Dans les régions rurales, la polyculture domine, associant par exemple le maïs, l’igname et le haricot afin de gérer les risques climatiques. Certains agriculteurs pratiquent également l’élevage de volailles et de caprins pour diversifier leurs revenus. Des coopératives locales se sont créées pour améliorer la commercialisation et optimiser l’accès aux semences de qualité. Des cas concrets montrent que dans la région des Savanes, des groupements de femmes transforment le karité en beurre, vendu ensuite sur les marchés urbains ou exporté vers les pays voisins. La modernisation se traduit par l’introduction de matériel adapté, la formation de techniciens agricoles et la constitution de stocks pour faire face aux aléas saisonniers. Des projets internationaux appuient ces évolutions, encourageant la culture de produits bio ou proposant des microcrédits pour acquérir de petits équipements mécanisés. L’objectif demeure d’augmenter les rendements et de stabiliser les revenus des communautés rurales.

Secteur minier

L’exploitation des phosphates compte parmi les activités minières historiques du Togo. La région centrale concentre l’essentiel des gisements, exploités depuis plusieurs décennies. Des usines de transformation se sont implantées près de la côte, afin de faciliter l’exportation par voie maritime. Cette activité impacte l’environnement, puisque l’extraction exige un aménagement spécifique du territoire, avec des carrières à ciel ouvert. Des mesures environnementales sont discutées pour limiter la dégradation des sols et des écosystèmes voisins. En parallèle, des prospections géologiques indiquent la présence d’autres minerais, comme le fer ou le marbre. Quelques petites entreprises extractives locales s’efforcent de diversifier la production et de trouver des débouchés sur les marchés régionaux. L’économie minière génère des emplois, mais oblige aussi à gérer des problématiques de santé publique en lien avec la poussière et la pollution de l’eau.

Marchés intérieurs et extérieurs

Les flux commerciaux intérieurs reposent sur un réseau de marchés hebdomadaires, où se vendent produits alimentaires, textiles et objets artisanaux. Des commerçants ambulants relient les localités éloignées, assurant ainsi la distribution de biens de première nécessité. Sur le plan extérieur, le port de Lomé sert de point d’entrée et de sortie pour les marchandises destinées aux pays enclavés voisins. Des corridors terrestres orientés vers le Burkina Faso, le Niger et le Mali transportent du bétail, des céréales ou encore du carburant. Des accords régionaux facilitent la circulation des biens et rendent le Togo attractif comme point de transit. Des initiatives ciblent la création de zones franches industrielles, encouragées par un climat économique en mutation. Les partenariats signés avec des institutions financières internationales soutiennent la mise en place d’infrastructures de transport et la formation d’une main-d’œuvre adaptée aux besoins du marché régional.

Infrastructure et éducation

L’amélioration des infrastructures demeure un vecteur de progrès dans ce pays. Des routes bitumées relient désormais plusieurs villes clés, mais certaines zones rurales isolées comptent encore sur des pistes en terre. Les télécommunications connaissent une expansion rapide, grâce à l’arrivée de la 4G et l’installation de réseaux de fibre optique dans certains centres urbains. L’approvisionnement en électricité et en eau potable varie selon les localités. Dans les agglomérations côtières, le réseau est plus développé, alors que dans les localités reculées, des solutions alternatives comme les panneaux solaires ou les forages s’imposent. Des hôpitaux et des cliniques proposent des soins, bien que l’accès aux équipements médicaux reste parfois limité. Des programmes ciblent aussi la formation du personnel soignant pour pallier la demande croissante de services de santé. Il apparaît clairement que la modernisation des infrastructures transforme graduellement la vie quotidienne de la population, tout en ouvrant de nouvelles opportunités dans le domaine économique et social.

Projets de développement

Les autorités mettent en œuvre divers projets visant à soutenir la production locale et à faciliter l’échange d’expertise avec d’autres pays. Des programmes d’irrigation à échelle communautaire contribuent à stabiliser les récoltes dans des zones soumises à des aléas climatiques. Des chantiers routiers s’attachent à fluidifier la circulation entre Lomé et les régions de l’intérieur, réduisant ainsi les coûts de transport pour les marchandises et les passagers. Des projets d’électrification rurale s’appuient parfois sur des techniques solaires et l’installation de mini-réseaux. Plusieurs exemples récents mettent en lumière l’implication de partenaires étrangers dans la construction de ponts, la réhabilitation de voies ferrées et l’implantation de centres de formation technique. L’objectif global repose sur l’augmentation du taux d’emploi et la consolidation d’un tissu économique local, afin de soutenir les différentes régions du pays et d’améliorer la qualité de vie de chaque communauté.

Système éducatif

L’éducation constitue un enjeu majeur, puisqu’elle façonne la prochaine génération de cadres et de techniciens. Le système scolaire comprend un enseignement primaire et secondaire, suivi d’universités et d’instituts de formation professionnelle. Dans les villes, des établissements privés coexistent avec les écoles publiques, et le français est souvent utilisé comme langue d’instruction. Des efforts sont entrepris pour rendre l’éducation accessible dans les zones rurales, notamment par la création de collèges de proximité et par la formation continue des enseignants. Des initiatives bénévoles distribuent parfois du matériel scolaire et organisent des cours de soutien. Des centres universitaires comme l’Université de Lomé et l’Université de Kara développent des filières en sciences agronomiques, en génie civil ou en économie, afin de répondre aux besoins du marché national. Les bourses d’études, offertes par certains organismes internationaux, permettent à des étudiants togolais de poursuivre un cursus à l’étranger. Ce vivier de diplômés contribue par la suite au développement local, en apportant des compétences adaptées aux réalités du pays.

Plus d'infos

Langues au Togo : un pays multilingue

Repas et gatronomie : que mange-t-on au Togo ?

Site web crée par Nedeo